食酢のルーツ

食酢の語源はフランス語にあった

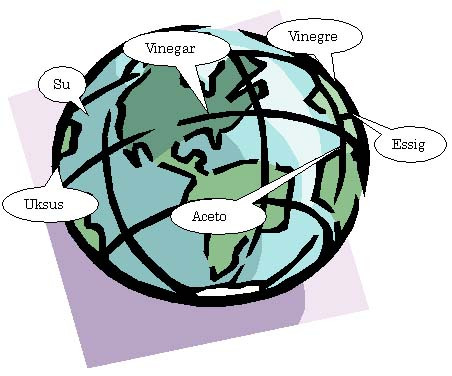

食酢を英語でビネガー(Vinegar)というが、この語源はフランス語のビネグル(Vinegre)に由来しているようです。フランス語でビネ(Vine)はわいん、ネグル(Naigre)はサワーですっぱいという意味なのです。

ついでにドイツ語ではエスイヒ(Essig)、イタリア語でアセト(Aceto)、ロシア語でウークス(Uksus)というそうです。

しょう油のように日本独特の調味料といのではなく、どこの国にも古くからあった調味料ということなのですね。

モーゼが記した飲む酢の話

紀元前1450年、3500年前にイスラエルの指導者のモーゼの言葉の中に(Essiggi-nnut)という言葉がある。

また、旧約聖書ルツ記2章14節の中にも、麦畑で働くルツに金持ちの親類ボアスから酢で作ったおいしくて冷たい飲み物をもらうという話があります。この飲み物というのは今で言うサワードリンクやバーモントドリンクのようなものだと考えられています。

クレオパトラの美の背景にも酢

このお話は今では誰でもが知っていますが、クレオパトラがマーク・アントニーと「一回の食事で全財産をなくすことができるか」という賭けをして、「真珠を酢で溶かして飲めばできる」と言ったと伝えられています。

また、カーラの有機化学の本には、女王は真珠を酢で溶かしたものを美容のために愛飲していたとも伝えられている。いずれにしても、酢が調味料の役割だけでなく、美容とか健康ということに昔から深いかかわりがあったことが分かりますね。

40人の盗賊が持つ活力の秘密

昔フランスに大盗賊団がいて、各地を荒らしまわっていたが、そのことその一帯では伝染病が広がり、支社がばたばた出たにもかかわらず、この盗賊団には死者が出なかったといいます。

その秘密は、彼らが酢2ガロンにクローブ、セージ、ローズマリーなどの香辛料を入れた飲み物を愛飲していたからといわれています。これらは酢の殺菌力というものが昔から知られていたころを物語っています。

日本の酢は中国から渡ってきた

文献によると、日本で酢が作られたのは、西暦369~404年の応神天皇のころに、中国大陸から渡来したという記録があります。和泉の国で作られたので(いずみ酢)という言葉が残っています。

大化の改新の大宝律令では、造酢司と言う官職が決められ、食酢を作るのが仕事になっていました。

また、奈良時代になると「万葉集」に食酢を詠み込んだ歌が収められている。

◎醤酢(ひしおす)に蒜(ひる)つきかてて鯛くらう

◎われに見せなそ 水葱(なぎ)のあるもの

また、平安時代になると「延喜記」には、酢の作り方が書いてる。

室町時代の記録には合え酢が姿をあらわして、例えば、酢みそ、わさび酢、からし酢などがある。

江戸時代になると、大量生産の食酢作りが確立し、原理的にはほとんど現在と同様な作り方にまで発達した。

明治時代には江戸時代に完成した技術と製品が、海外から入ってきた食品加工技術が利用された製品とともに発展していきました。